人类文明的发源地在哪里?——象雄古华夏

人类文明的起源探析

文明源头的重新审视

传统历史学认为,人类文明起源于四大古文明:古埃及、古巴比伦、古印度和中国。然而,一种新颖的观点提出,全球古文明的真正源头是象雄华夏文明。这一文明发源于青藏高原的阿里地区,具体位置在冈仁波齐峰与玛旁雍错湖周边。学者认为,所谓四大古文明的划分并不准确,全球文明的根基可以追溯至这一古老的象雄华夏文明,而现代东西方文明则是其在不同历史阶段演化出的分支。

象雄华夏文明的地理与历史背景

象雄华夏文明的起源地阿里地区,位于喜马拉雅山与冈底斯山之间的河谷地带,被称为“千山之巅,万水之源”。冈仁波齐峰作为一座神山,不仅是雍仲苯教的圣地,也是印度佛教、印度教和耆那教的朝圣中心。它被视为佛教宇宙的核心——须弥山的象征。玛旁雍错湖则是亚洲四大河流的发源地,拥有丰富的自然资源和文化意义。这一区域在古代不仅是文明的发祥地,也因邻近南亚和中亚,成为文化交汇的重要节点。

据历史记载,象雄文明的历史可追溯至一万八千年前。古象雄王国作为一个部落联盟,存在于公元前4世纪至公元7世纪,巅峰时期人口超过千万。到了公元8世纪,吐蕃王朝征服了象雄,使其融入更大的西藏文明体系。尽管如此,象雄文化的影响并未消逝,依然深刻体现在西藏的民俗与宗教传统中。

文明传承的路径

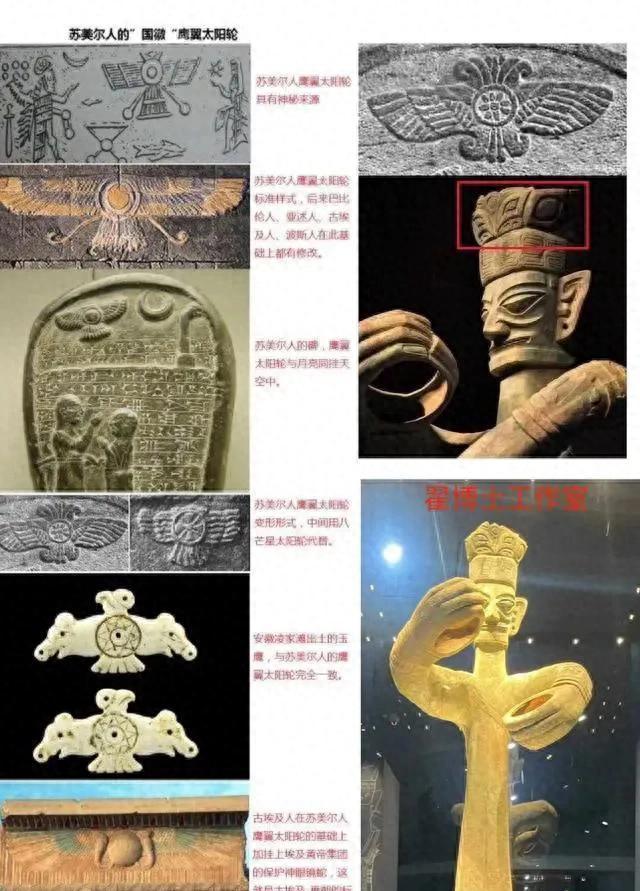

象雄华夏文明的传播路径被认为是从象雄古华夏开始,逐步延伸至苏美尔华夏和哈拉帕末夏,随后分化为商周黄河文明和三星堆长江文明。在这一过程中,文明的火种通过人群迁徙和文化交流传播到世界各地。例如,苏美尔文明被视为象雄华夏文明在美索不达米亚地区的延续,而哈拉帕文明则是在印度河流域的进一步发展。

大约8000年前,一场大洪水改变了地貌,迫使部分族群迁徙。诺亚雅利安炎帝族带着小麦种子和公羊头图腾,从小亚细亚高原迁至美索不达米亚平原,与从阿里地区南下的象雄华夏族群相遇。这些象雄族群因头戴黑色圆帽,被称为“黑头人”,由此催生了苏美尔华夏文明。这一文明以其先进的农业技术和宗教思想照亮了人类历史。

象雄文明的文化成就

象雄文明最显著的贡献之一是雍仲苯教,一种由古象雄王子幸饶弥沃创立的古老佛法。这一教派的历史比释迦牟尼佛教早一万余年,被认为是人类最早的佛法体系。雍仲苯教的核心是大圆满法,其中象雄耳传法作为最高修行法门,仅传授给少数弟子,体现了其神秘性与严谨性。

此外,幸饶弥沃还创造了象雄文字,并发展出“五明学科”,涵盖工艺、语言、医药、天文和佛学。这些知识体系为后来的藏文和藏医学奠定了基础。象雄文明还将宇宙归纳为土、木、水、火、空五种元素,这一理论与印度佛教的四大元素观念有相似之处。

神秘的虹化现象

象雄文明的独特之处还体现在虹化现象上。这种现象指得道高僧在圆寂时,肉身化作彩虹消失。据记载,这种现象在西藏历史上多次出现,甚至在现代仍有目击记录。虹化被认为是大圆满法修行的极致体现,与火光三昧的境界相关。尽管科学尚无法解释这一现象,它却为象雄文明增添了一层神秘色彩。

对现代文明的影响

现代东方与西方文明被视为象雄华夏文明的延伸。经过文艺复兴、工业革命和世界大战,这些衍生文明在技术与社会组织上取得了长足进步,但其根源仍可追溯至古华夏的自然之道和修真智慧。学者指出,东西方文明的对立更多是人为制造的分别,而非本质差异。通过消除执念与偏见,人类或可实现真正的和谐共存。

结语

象雄华夏文明作为人类文明的源头,不仅在地理上连接了亚洲的多个文化区域,还在思想与技术上为后世奠定了基础。从象雄到苏美尔,再到黄河与长江流域,这一文明的传播路径勾勒出一幅宏大的历史图景。通过深入研究象雄文明,我们得以重新审视人类历史的起源与发展脉络。

象雄华夏文明的遗产为我们提供了一面镜子,让我们得以窥见人类早期文明的多样性与复杂性。这一文明不仅在青藏高原的独特环境中孕育出卓越的文化成就,还通过其深邃的哲学思想和技术实践,为后世留下了宝贵的启示。以下将从不同角度进一步剖析象雄文明的内涵,探索其在人类历史中的深层意义。

象雄文明的地理环境不仅是其生存的基础,也是其文化特质的塑造者。阿里地区的玛旁雍错湖被视为圣湖,不仅因其自然景观,还因其生态系统为象雄人提供了丰富的渔业资源和水源。四大河流——印度河、恒河、雅鲁藏布江和萨特累季河的发源地均在此附近,这一地理优势使象雄成为早期贸易网络的枢纽。考古证据表明,象雄人通过这些河流与周边地区交换货物,如盐、毛皮和药材。这种贸易活动促进了资源的流动,也为文化交流创造了条件。值得注意的是,阿里地区的高海拔和低氧环境对象雄人的生理适应产生了深远影响,研究显示,当地居民至今保留着独特的基因特征,如增强的氧气利用能力,这或许正是象雄文明能够在极端环境中繁荣的生物学基础。

在技术层面,象雄文明展现出令人惊叹的创造力。农业方面,象雄人发展出梯田式耕作技术,利用有限的土地资源种植作物。这种技术需要精确的水利管理,考古发现的灌溉渠道遗迹证明了这一点。此外,象雄人在手工业上的成就也不容忽视。他们制作的青铜器不仅用于日常生活,还常作为宗教仪式的供品,器物上刻有复杂的几何图案和动物纹样,显示出高超的工艺水平。在医学领域,象雄文明的“医方明”包含了草药学和外伤治疗的知识,这些技术后来被吸收到藏医学体系中。例如,藏医常用的药材配方和针灸疗法中,部分内容可追溯至象雄时期的实践。天文学方面,象雄人通过观察星象制定历法,以指导农业生产和宗教活动,这种知识体系为后来的藏族天文历算奠定了基础。

象雄文明的宗教哲学是其文化遗产中最具深度的部分。雍仲苯教不仅是一种信仰体系,更是一种世界观。其核心教义认为宇宙由物质和精神两部分构成,人类通过修行可以超越物质束缚,与宇宙本源合一。这种思想与印度教的“梵我合一”有异曲同工之妙,但雍仲苯教更强调自然崇拜,认为山川河流皆有灵性。修行者通过特定的仪式,如火供和念诵经文,与自然建立联系。历史文献记载,雍仲苯教的祭司在仪式中扮演重要角色,他们不仅是宗教领袖,还负责记录天象和预测吉凶。这种多重身份使祭司阶层在象雄社会中享有崇高地位,他们的知识和权力成为维系社会秩序的关键。

象雄文明的语言和文字系统同样值得关注。象雄文字是一种古老的书写体系,其形态介于象形文字和拼音文字之间。考古出土的石刻和金属铭文显示,这种文字用于记录宗教经文和王室法令。虽然象雄文字在吐蕃时期逐渐被藏文取代,但其部分字符和语法结构被藏文继承。语言学家研究表明,象雄语属于汉藏语系的一个分支,与古代羌语有密切关系。这种语言的传播伴随着象雄人的迁徙,影响了周边地区的语言演化。例如,藏语中的某些词汇和发音规则,可能源自象雄语的遗留。

象雄文明的对外交流是其影响力的重要体现。历史证据表明,象雄人与中亚和南亚的早期文明有过接触。例如,象雄出土的珠宝和器皿中,发现了类似印度哈拉帕文明的工艺风格,这暗示了两地之间可能存在贸易或人口流动。此外,象雄文明的宗教思想通过迁徙传播到更远的地区。雍仲苯教的一些仪式和符号在西域的佛教遗址中有所体现,表明其影响可能远超青藏高原。吐蕃征服象雄后,这种交流并未中断,反而通过吐蕃的扩张进一步扩散。例如,吐蕃与唐朝的频繁接触,使象雄文化的某些元素间接传入中原,如藏传佛教中的部分仪轨和艺术风格。

象雄文明的衰落虽然标志着一个时代的终结,但其精神和物质遗产并未随之消亡。吐蕃王朝在军事征服的同时,也在文化上继承了象雄的精华。例如,吐蕃的建筑技术受到象雄石砌工艺的影响,许多早期寺庙的基座设计都带有象雄风格。此外,象雄文明对生态的尊重和对自然的利用方式,为高原地区的可持续发展提供了经验。在现代社会,象雄文明的研究不仅有助于揭示人类文明的多样性,还为应对气候变化和高原生态保护提供了历史参照。

通过对象雄文明的剖析,可以看到其作为一个早期文明的独特性和复杂性。它在恶劣环境中孕育出的技术、文化和哲学,不仅体现了人类的适应能力,也为后世文明的形成提供了丰富的素材。象雄文明的历史证明,文明的发展并非单一路径,而是多源并存、相互交融的过程。

象雄文明的历史轨迹在青藏高原的广袤土地上留下了深刻的印记,其影响不仅局限于物质层面,还延伸至社会结构、文化传承和区域互动的深层领域。通过进一步挖掘这一文明的特征,可以揭示其在人类历史脉络中的独特地位,以及其如何通过多种途径塑造了周边地区的文化景观。

象雄文明的社会组织形式反映了其对高原环境的适应。考古资料显示,象雄人以部落联盟的形式生活,各个部落之间既有合作,也有竞争。部落首领通常由军事能力和宗教权威共同决定,这表明社会权力结构中存在多元化的平衡机制。定居点多分布在河谷地带,房屋多以石块和泥土建造,遗址中发现的储藏坑和防御工事表明,象雄人已具备一定的社会分工和资源管理能力。此外,家畜养殖在象雄经济中占据重要地位,牦牛和羊的骨骸在考古遗址中频繁出现,这不仅提供了食物和毛皮,还支持了游牧与定居相结合的生活方式。这种经济模式在高海拔地区尤为实用,显示出象雄人对自然资源的深刻理解和利用。

象雄文明的艺术表现形式是其文化多样性的重要窗口。岩画是象雄艺术的重要组成部分,广泛分布于阿里地区的山崖和洞穴中。这些岩画多以线条刻画动物、人物和几何符号,内容涵盖狩猎场景、宗教仪式和日常活动。例如,部分岩画中出现的牦牛和鹿的形象,可能与当地的自然崇拜和生计方式有关。此外,象雄人制作的陶器也具有独特的风格,器型多为罐和碗,表面常饰以绳纹或刻划纹样。考古学家通过对陶器的烧制技术分析发现,象雄人已掌握高温窑烧技术,这在当时的高原环境中是一项显著的工艺突破。这些艺术遗存不仅反映了象雄人的审美观念,也为研究其生活方式和技术水平提供了直接证据。

象雄文明在军事领域同样展现出一定的组织能力。阿里地区的古堡遗迹,如札达县的古格遗址,虽然部分与后来的古格王国相关,但其早期结构可能与象雄时期有关。这些堡垒多建于山顶或险要地形,周围设有石墙和瞭望台,显示出防御功能的优先性。出土的箭头和矛尖表明,象雄人使用弓箭和长矛作为主要武器,材料多为青铜和石质。军事力量的存在不仅用于抵御外敌,也可能在部落间的资源争夺中发挥作用。这种军事体系的建立,反映了象雄社会在面对外部压力和内部矛盾时的应对策略。

象雄文明的教育与知识传承方式具有鲜明的地域特色。由于缺乏完整的书面记载,象雄的知识主要通过口传方式保存和传递。雍仲苯教的祭司在这一过程中扮演了核心角色,他们负责传授宗教教义、历法知识和医学技能。口传传统依赖于记忆和仪式化表演,例如通过吟诵长篇经文或举行集体活动来强化集体记忆。这种方式在文字普及之前尤为重要,确保了文化和技术的代际延续。考古发现的祭坛和石碑上刻有简短铭文,可能作为口传内容的辅助工具,提示了特定仪式或事件的要点。这种传承模式虽然效率有限,但在游牧和半游牧社会中具有高度的灵活性。

象雄文明与周边地区的互动不仅限于贸易和宗教传播,还包括人口迁徙和技术扩散。考古证据显示,象雄地区出土的部分工具和装饰品与中亚地区的斯基泰文化有相似之处,例如青铜短剑的造型和马具的设计。这可能暗示了游牧民族间的迁徙或技术交流。此外,象雄文明的石雕技术可能对吐蕃时期的建筑产生了影响,例如拉萨附近的石刻佛像中,可以看到类似象雄风格的粗犷线条。吐蕃崛起后,象雄的许多技术和社会实践被整合进新的政治体系中。例如,吐蕃军队的骑兵战术可能借鉴了象雄人对牦牛和马匹的驯化经验。这种互动模式表明,象雄文明并非孤立存在,而是区域文化网络中的重要节点。

象雄文明的自然资源管理策略值得进一步探讨。在水资源稀缺的高原环境中,象雄人通过修建小型水坝和沟渠来储存和分配雨水,遗址中发现的水槽遗迹证明了这一点。此外,他们对植被的保护也表现出一定的生态意识,例如通过轮牧避免过度放牧。这种资源利用方式在干旱和半干旱地区尤为关键,为象雄社会的长期稳定提供了保障。这些实践后来被吐蕃和其他高原民族继承,例如藏族传统的牧场轮换制度中,仍能看到象雄模式的影子。这种对自然的适应和管理能力,显示出象雄文明在生态平衡上的远见。

象雄文明的衰落与吐蕃的扩张密切相关,但其文化元素并未完全消失。吐蕃在军事征服象雄后,将其部分习俗和信仰融入自身的体系中。例如,藏传佛教中的某些护法神形象,可能与雍仲苯教的自然神灵有历史关联。此外,象雄的音乐和舞蹈传统也在高原文化中留下了痕迹,如藏族民间舞蹈中的圆圈舞步,可能源自象雄时期的宗教仪式。这些文化融合的现象表明,象雄文明的消亡并非彻底的断裂,而是以另一种形式延续至今。

通过对象雄文明的进一步剖析,可以看到其作为一个早期文明的多面性。它在社会组织、艺术表现、军事防御、知识传承、区域互动和资源管理等方面展现出的特征,不仅反映了人类对极端环境的适应能力,也揭示了文明之间相互影响的复杂过程。象雄文明的历史遗产,为理解青藏高原的文化演变提供了关键线索,同时也为探索人类社会的多样化发展路径提供了宝贵视角。

UNHCDO 为人类文明可持续发展而生

评论